2020年より本格的に国内でも「5G」の単語を耳にするようになりました。

通信速度が今より速くなるのは知ってるけど、具体的に何が変わるのか?5G端末に買い替えたほうがいい?各社のスマホプランって見直したほうがよい?など様々な疑問点がありますよね。

そこでこの記事では、5Gに関わる以下のような色々な疑問や悩みを解決するための情報を載せています。

- そもそも5Gってどういうもの?

- 4Gとは何が違うの?

- 5Gを利用するために必要なものは?

- 5G非対応スマホは買うべきではない?

- 5Gを利用するために加入すべきサービスが知りたい

この記事をきっかけに上記のような様々な疑問が解消できればと思います。

この記事の結論としては「5G対応スマホを無理に買う必要はない」となります。記事の文中と最後にもサマリとして理由を記載しています。

また記事の後半では、Docomo / ahamo、AU / povo、Softbank / LINEMO、楽天をはじめとして、サブブランドと呼ばれているやY!MobileやUQ mobileなども合わせて解説しています。

※各社の料金プランなどの情報は2021/9/4に更新済み

5Gとは?どういったスマホが利用できる?

まず5Gとは通信規格の世代を指す単語で、「第5世代移動通信システム=5th Generration」の略称となります。

主に外出時にスマホで通信する際のネットワークの用語として「4G」という言葉が使われますが、4Gの進化版が5Gです。

5Gは2019年頃からアメリカや韓国など19の国で5Gの商用サービスがスタートされ、日本でも2020年3月から各社が5Gサービスを打ち出しています。

この記事を読んでいる2021年時点では、既に5Gが国内利用できるものの、まだまだ4Gが一般的にはスマホやタブレットで外で利用するネットワークとして利用されており、3Gも4Gネットワークが利用できない範囲で使われるなど馴染みのある単語です。

よく間違えられやすいですが、Wifiなどで利用されている2.4GHz/5GHzなどの周波数帯を指す単語とは別になります。

5Gを利用するためには何が必要?

5Gネットワークを利用するためには5Gに対応しているスマホを購入し、5G専用のサービスを契約する必要があります。

まず5Gに対応しているスマホを購入する必要があります。2019年度までに発売されたスマホは基本的に4Gまでにしか対応できていません。

iPhoneも2020/10に発売されたiPhone12より5Gに対応されましたが、以前までのiPhoneは全て5Gに未対応です。

さらに対応しているスマホを購入するだけでは利用が出来ず、5Gネットワークが利用できるキャリアを選択し対応しているプランに加入する必要があります。

「ここまでして5Gに切り替える必要ある?」という声も多くあります。

ここから現在4Gのスマホを利用している方向けに、5Gに切り替えることによるメリットとデメリットについて、それぞれ解説していきます。

5Gに切り替えるメリットは?

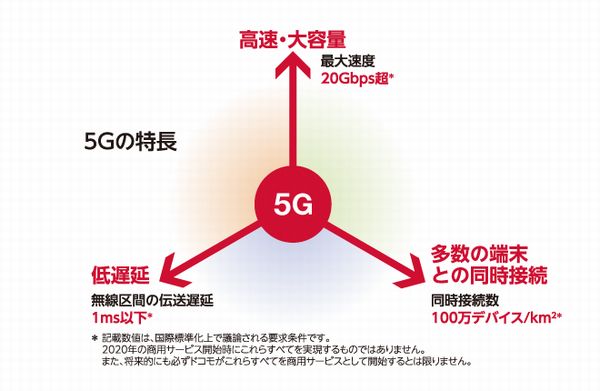

具体的に4Gと何が違うのか、なぜ5Gだけが注目を集める単語になった理由として挙げられている、以下3点による5Gの特徴を紹介します。

- 通信速度の高速化

- 多数同時接続

- 超低遅延

通信速度の高速化 最大20Gbpsの通信速度

| 4G | 5G |

|---|---|

| 最大1Gbps | 最大20Gbps |

4Gから5Gへの切り替えで一般利用者が実感できる一番のメリットは通信速度です。

最大速度の比較になりますが4Gの約20倍の速度になります。例えば今まで動画ダウンロードで1分使っていた時間が、6秒でダウンロード可能です。

またこの後に記載している低遅延の仕組みも含め、理論値で通信が100倍ほどの速度になると言われています。

ネットワーク通信の速度向上は、動画閲覧だけに限らずブラウザによるWeb閲覧やアプリ利用など全ての利用シーンで適用されます。あらゆる場面での快適度が格段に上がるでしょう。

その中でもストリーミングでの動画閲覧は今まで以上に綺麗な画質で閲覧できるなど、多くの通信をする必要がある場面で特に有用です。

ただし、上記の話はあくまでも理論上の話であり、現実的に利用を進める中では配信側の対応状況や、5Gネットワークの利用者増により実効速度は低下します。

多数同時接続 100万個のノードを接続しても通信可能

| 4G | 5G |

|---|---|

| 10万台/平方km | 100万台/平方km |

生活する上では感じづらいメリットにはなりますが、同時接続できる台数が4Gから5Gで約10倍に進化します。

恩恵を受けるのはIoT分野(モノのインターネット)といわれており、スマートスピーカーやスマートホーム、自動運転などの仕組みも5Gにより大幅な進化を遂げて、利便性が向上します。

超低遅延 0.001秒以下

| 4G | 5G |

|---|---|

| 10ms以内 | 1ms以内 |

ネットワーク遅延とはデータを送信して届くまでの時間を指しますが、5Gはこのネットワーク遅延の性能も大きく向上します。

今までは通信のやり取りをするために様々な情報のやり取りを往復で実施していましたが、5Gで導入される「グラントフリー」という仕組みにより、データのやり取りにかかるコストが下がる=遅延無しで遅れるようになります。

4Gでは「10ms以内」とありますが、1秒=1000msです。つまり0.01秒の遅延となるわけですが、5G化することにより0.001秒以内の遅延となります。

遅延なくほぼリアルタイムに近い形でデータのやり取りを行うことが出来るようになり、自動運転や手術の遠隔操作など遅延が許されない場面にも適用できるようになります。

通信が不安定に感じることがほぼ無くなることになり、利用時のストレス軽減と時間節約に繋がるポイントです。

利用者目線だとApex Legendsやフォートナイトなどのオンラインゲームなどでメリットが大きい仕組みになります。

一般利用者のメリット

一般的な利用者目線も恩恵を受ける場面について、改めて整理すると5G対応した環境になることで以下のような世界に変わります。

- 動画やアプリのダウンロードが数秒で完了する

- 夜など特定時間帯に遅いといった状況が無くなる

- 動画ストリーミング閲覧中に停止する状況が無くなる

- オンラインゲームで操作してからの遅延が小さくなる

- Web閲覧時の待ち時間や止まってしまう状況が無くなる

ここまでの話から今回の5Gへの進化が、今までの4Gなどと比べても大きな注目を集める理由が分かったのではないでしょうか?

5Gに切り替えるデメリットは?

ここまでに5Gの良い部分を紹介してきましたが、利用する上でのデメリットもあります。

5G専用プランに加入する必要がある

各社ともに5Gが利用できるプランが提供されており、既存のプランで対応出来ていない場合は乗り換える必要があります。

ただ2020年に5Gが始まった当初は5G利用が個別プランとして展開されていることが多く、利用料金の負担も高くなることがデメリットでしたが、2021年の各社大幅なプラン見直しによって基本的には5G利用することによる追加負担は無くなりました。

自動的にプラン変更されないこともあるため、各キャリアのプラン見直し前から契約している場合は、利用前に対象プランになっているか見直しが必要です。

5G対応端末の購入が必要

繰り返しになりますが、5Gを利用するためには5G対応プランの契約だけではなく、5Gに対応しているスマホを購入する必要があります。

5Gサービスの開始直後に比べると、安価な5G対応スマホは登場しているものの、2022年時点で5G対応スマホを購入するには、約5万~のスマホが主流となっており、4G専用の端末に比べるとまだまだ高価です。

特にiPhoneはバリエーションが少ないため、10万~のスマホ端末料金を負担することになります。

昔から使っていたスマホは対応していないことも多く、買い替える必要性があることがデメリットです。

5Gサービススタート時は10万円~のハイエンド機種が主流でしたが、3万円ほどで5Gネットワーク対応しているAndroidスマホも出てきており、ハードルは多少下がりつつあります。

バッテリー持ちが悪い

いま利用している4G用のスマホに比べて、5G対応+スマホを利用することでバッテリー持ちが悪化します。

理由は2点あり、「ハイエンドスマホになるためプロセッサーの電力消費が高くなる」、「5Gを処理するための電力消費が高くなる」の2点によるものです。

各社から発売される5G対応スマホは大容量バッテリーを搭載していることが多いですが、今までとはバッテリー容量からの利用時間の見方が変わるため注意する必要があります。

またバッテリー容量が大きくなる=スマホが重くなる。という状況になります。

そのため5Gの利用を考えていて、対応スマホを購入する際にはバッテリー容量と端末の重さ(+幅や厚み)をチェックするようにしましょう。

また5G通信を頻繁に行う場合は、モバイルバッテリーの携帯も考慮しておく必要が出てきます。

5G 対応スマホの買い替え時期は?いつ買うのが正解?

ここまででメリット・デメリットを紹介してきましたが、結論としては2022年時点では以下の理由から5Gに無理に切り替える必要はありません。

特に2022年時点でなるべく安価にスマホを買い替えたいと考えている方は、5G非対応のスマホを選択することによる価格面でのコスパメリットが大きいです。

ここまで説明した内容も含めていくつか理由を説明していきます。

- Docomo、auともに2022年度末までに全国2万局の5G基地局を設置予定

- 3社ともに、まだまだ5Gを利用できる場所が限られている

- 5Gのメリットである超低遅延・多数同時接続は2022年以降のメリット

- 5G対応スマホ購入が必要で切り替えの費用負担が大きい

- 5Gの通信速度アップの恩恵を受け切れていない

- 現状の4G利用による課題感がない

Docomo、AUともに2022年度末までに全国2万局の5G基地局を設置予定

まず大事なポイントとしては、5Gが4Gと同程度に利用できると考えられているのは、おそらく2023年頃ということです。

Docomo、auは2022年までに全国2万局の5G基地局を設置予定としており、国内の利用としては現在の4Gと同程度のネットワークを確保することが出来ます。

Softbankも基地局設置予定の内容は2社に劣るものの、 2021年中に人口カバー率90%を目標としていることから、他2社と同じく2022年度末あたりの整備完了となりそうです。

つまり現状で無理に5Gスマホを購入するよりも、2022年度辺りで発売される5Gスマホに切り替えるほうがメリットは大きいと考えられます。

おそらく2022年あたりは5G対応スマホが標準になっており、iPhone / Androidともに今よりも性能が高く求めやすい価格になっていると予想されます。

3社ともに、まだまだ5Gを利用できる場所が限られている

4Gとの違いとして周波数帯の違いがあり、5Gは直進性が高く遮断物に弱いという特徴があります。そのためWifiスポットのように特定エリアのみが利用可能という仕様です。

少なくとも2022年までは同じ状態は続くと想定されています。

そのため周波数が届くスポットまで移動して5G利用する必要が出てきますが、現状は特定エリアまで行って5Gを使いたいというシーンは多くない人がほとんどです。

5Gのメリットである超低遅延・多数同時接続は2022年以降

この記事内でも紹介しているメリットのうち、超低遅延・多数同時接続はコアネットワークが整備される2022年以降から利用可能となっています。

一般利用においても超低遅延は動作の安定化など嬉しい面がありますが、恩恵を受けることが出来るのはまだまだ先の話です。

5G対応スマホ購入が必要で費用負担が大きい

デメリットでも記載した通り、5G対応スマホの購入が必要な場合は、追加費用が発生します。

iPhoneに関してはiPhone12以降が対象でまだまだ高価であることと、Androidも4G専用スマホに比べると性能面のコスパは良くありません。

5G対応のスマホは動作性能やカメラなどの性能も高いスマホが多いですが、ゲームなどの利用がなく高性能スマホを求めていない方から見ると恩恵は少ないでしょう。

上記の負担に比べて現状ではまだ受けられるメリット分は少ないと考えます。

5Gの通信速度アップの恩恵を受け切れていない

5Gのメリットで書いた「通信速度が100倍向上する」について、あくまでも最大の通信速度であり、2021年時点での5Gに関してはそこまでの通信速度向上は期待できません。

先行導入されている韓国では、カバー率の低さや通信の不安定さから思ったより使えないという声も上がっており、安定して効果を得るにはまだまだ時間がかかりそうです。

スポットでの利用となるため、動きながら利用すると常にネットワークの切り替えが起きることも、恩恵を感じづらい理由の一つとなっています。

地図アプリなどは恩恵を受けるケースの代表例ですが、現状の5Gではスポットに入ってもすぐに抜けてしまうため、4Gでの利用とあまり変わらない状況となってしまいます。

現状の4G利用による課題感がない

こちらが大多数の人から見て決定的な理由となりますが、そもそも現状の4Gネットワークで困る場面がそこまで多くありません。

速度や安定性など向上すると嬉しいポイントではあるものの、今のままでも大きな問題はないというのが実情です。

外出先のどこで利用しても利用できる状態になれば別ですが、現時点ではまだデメリットのほうが大きいです。

自宅や作業場所が5Gネットワーク下にあり、光回線の契約などを行っていないためWi-Fiが使えないケースにおいては利用価値がありますが、まだまだ利用可能エリアを考えると難しい状況です。

5Gスマホの選び方【重要な2つのポイントを押さえる】

ここまで「5Gにはまだ手を出さないほうがよい」という話をしてきましたが、いち早く体験したい方や、 5G以外に魅力的な機能を打ち出しているスマホを多く存在します。

記事内で各社から発表されている5Gスマホを紹介しますが、5Gスマホを購入する場合に選ぶ基準について紹介していきます。

バッテリー容量が大きい5G対応スマホを選ぶ

デメリットに記載したとおり、5Gスマホは通常のスマホに比べてバッテリーを多く消費します。

そのため一つの目安として「バッテリー容量が4000mAh程度ある」ことを目安に選ぶようにしましょう。急速充電やワイヤレス充電など充電周りの機能が揃っていることもチェックすることが望ましいです。

5Gの対応周波数をチェックする(sub-6/sub6・ミリ波)

5Gの対応周波数は大きく2種類あり、6GHz以下(3.7GHz帯、4.5GHz帯)の「sub-6」と呼ばれるものと、28GHzを超える「ミリ波」と呼ばれる高周波数帯があります。

国内ではNTTドコモ、KDDI(AU)、ソフトバンク、楽天モバイルの4社にそれぞれ割り当てが実施されています。

一部の国内スマホでは「sub-6」のみ対応で5G対応としているスマホも存在します。

ただし国内ではミリ波は扱いづらく、sub-6のほうが展開が容易であることから、sub-6をメインに基地局設置が行われているとのことで、大きな影響はないとされています。

ミリ波対応はドコモが先行して2020/9にサービス提供開始を発表しています。

今回、購入したスマホで5G本格普及後まで長く使いたいという方でなければ大きく気にする必要はありませんが、迷ったらミリ波対応されているスマホを選択するとよいでしょう。

sub-6とミリ波の違いは以下の通りです。まだ国内のミリ波は対応スマホがまだまだ進んでいない状況です。

sub-6の特徴

・障害物の影響を受けにくく、電波が広域に届く ・4G技術の転用が可能

ミリ波の特徴

・超低遅延・超高速通信向き ・ビームフォーミングに対応 ・障害物の影響を受けやすく電波の範囲が狭い ・sub-6と比べて最大速度の理論値は早い

5G iPhone対応

2020/10にiPhoneでも初の5G対応端末となるiPhone12、iPhone 12 Proが発売され、続いて11月にiPhone 12 Pro Max、iPhone 12 miniが発売されました。

また2021/9には次世代の最新のiPhone13シリーズが発売されています。いずれも機種も日本版はsub-6に対応しており、ミリ波は非対応です。

またiPhone12以前の端末(iPhone11やiPhoneSE第2世代)などは5Gネットワーク自体に対応できていません。

5G Androidスマホ対応

AndroidではiPhoneよりもいち早く5G対応端末が多数発表されており、SHARPのAQUOS端末からソニーのXperiaまで国内・海外から多数のメーカーで発売されています。

発売当初は価格も10万円~と効果でなかなか手が出しづらい価格帯でしたが、2020年秋頃からは各キャリアやSIMフリー端末で、お手軽に購入できる5G対応のAndroidスマホも多数発売されています。

その中でもSIMフリー機種として、おすすめできるスマホが以下で紹介しているXiaomiのMi 11 Lite 5Gと、OPPOのOPPO Reno5 Aの2機種です。

どちらも5G対応端末の中でコスパ性能の高さから、ランキング入りを続けている人気機種となっており、Googleから発売されているPixelシリーズよりも、さまざまな面で優れた部分が多いAndroidスマホです。

5G 各社サービスプランを徹底比較

ここからは5Gが使えるキャリアの紹介と、無料通話やデータ通信量の違い、利用料金の違いなどを様々な視点から解説していきます。

価格の表記はいずれも税込み表記になります。

※2021/10更新。povo2.0プランを反映しました。

各社の特徴

今回紹介する各サービスの特徴です。5G対応しているサービスを網羅した形になっています。

まずここでチェックするべきポイントとしては、各ブランドがどの通信網を使っているかという点です。

Docomo / AU / Softbankは、品質や速度についてほぼ横並びとなっていますが、楽天はまだ拡大中の状況であり、3社に比べると使える地域が狭いため注意が必要です。

拡大中の楽天ネットワークをカバーするための仕組みとして、ローミング提供と呼ばれている暫定的にauネットワークが提供される方式が取られています。※「楽天+AU」の部分

またAUのサブブランドのUQ mobileも2021/9から、5Gネットワークサービスの提供を開始しました。

| ブランド | 通信網 | 各社特徴 |

|---|---|---|

| Docomo | Docomo | NTTドコモが提供する3大キャリアの一つ。安定のサポートとイメージあり |

| AU | AU | KDDIが提供する3大キャリアの一つ。エンタメ系のサービス割引など特徴あり |

| Softbank | Softbank | ソフトバンクが提供する3大キャリアの一つ。データカウントフリーが充実 |

| 楽天モバイル | 楽天+AU | 2019年に開始した楽天が提供するサービス 3大キャリアより先行して格安プランの発表など攻めのブランド |

| ahamo | Docomo | ドコモが提供するオンライン専用の格安サービス 一回3300円(税込)で店頭サポートも提供 |

| povo | AU | KDDIが提供するオンライン専用の格安サービス 2021/9にpovo2.0にプランを一新。トッピングによる課金方式 |

| LINEMO | Softbank | ソフトバンク提供のオンライン専用の格安サービス |

| Softbank | ソフトバンクのサブブランドとして展開 | |

| AU | AUのサブブランドとして展開 |

格安サービスの3サービスは原則としてオンラインのみの受付となり、店頭サポートは受けられませんが、ahamoのみ1回3300円(税込)で店頭サポートを提供している点が特徴です。

初回契約時やトラブル時のみ利用することで、トータルの利用料金をDocomo契約より抑える使い方も可能になります。

各社の料金プラン(税込)、データ容量比較

早速料金プランとデータ容量の比較からです。いずれも5Gを利用するにあたっての最低料金のプランで並べた表になります。

| ブランド | プラン名 | 料金(税込) | データ容量 |

|---|---|---|---|

| Docomo | 5Gギガライト | 3465円 | 1GB |

| AU | ピタットプラン 5G | 3465円 | 1GB |

| Softbank | ミニフィットプラン+ | 3278円 | 1GB |

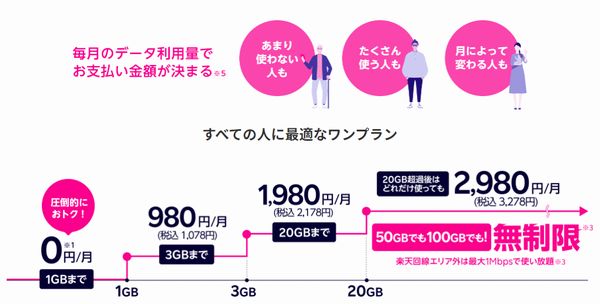

| 楽天モバイル | Rakuten UN-LIMIT IV | 0円 | 1GB |

| ahamo | 本プランのみ | 2970円 | 20GB |

| povo | データ追加3GBトッピング | 990円 | 20GB |

| LINEMO | ミニプラン | 990円 | 3GB |

| シンプルS | 2178円 | 3GB | |

| くりこしプランS+5G | 1628円 | 3GB |

上記を見ると全てのキャリア・ブランドが3000円台に収まっているように見えますが、それぞれ使えるデータ容量が異なります。

そもそも5Gは高速データ通信がメリットであり、1GBや3GBではすぐに使い切ってしまうため、5G利用をする意味がありません。そこで各社が基準としている20GB近辺に揃えた表が以下になります。

| ブランド | プラン名 | 料金(税込) | データ容量 |

|---|---|---|---|

| Docomo | 5Gギガホ プレミア | 7315円 | 無制限 |

| AU | 使い放題MAX 5G | 7238円 | 無制限 |

| Softbank | メリハリ無制限 | 7238円 | 無制限 |

| 楽天モバイル | Rakuten UN-LIMIT IV | 2178円 | 20GB |

| ahamo | 本プランのみ | 2970円 | 20GB |

| povo | データ追加20GBトッピング | 2700円 | 20GB |

| LINEMO | スマホプラン | 2728円 | 20GB |

| シンプルM | 3278円 | 15GB | |

| くりこしプランM+5G | 2728円 | 15GB |

大きく2つに分かれており、3大キャリアは価格帯は高いものの5Gを含めたデータ通信が無制限で提供されています。

自宅にネット回線がないなど、5Gふくめてデータ容量を使い倒したい方は3大キャリアの無制限使い放題プランに加入するのがよいでしょう。

3社ともに横並びの金額設定ですが、Docomoのみテザリング利用においても無制限である点が異なります。 ※AU、Softbankはテザリング利用時は月に30GBまでのデータ容量制限あり

また自宅内ではWi-Fiを利用して、自宅外での利用が中心となり20GB程度に収まりそうな方は他の5サービスを選択するとよいでしょう。その中でも楽天モバイルが頭抜けて価格としては安価な設定です。

いずれも記載されているデータ容量を超えると、データ通信速度の制限がかかり、実質5Gのメリットは失われます。

無料通話仕様とかけ放題プランの有無

データ使用料だけではなく、無料通話があるかどうか、何分まで可能か、かけ放題プランを追加する場合の料金をまとめました。

| ブランド | 5分プラン | かけ放題プラン |

|---|---|---|

| Docomo | 770円 | 1870円 |

| AU | 880円 | 1980円 |

| Softbank | 880円 | 1980円 |

| 楽天モバイル | 0円 | 0円 |

| ahamo | 0円 | 1100円 |

| povo | 550円 | 1650円 |

| LINEMO | 550円 | 1650円 |

| 770円 ※10分間 | 1870円 | |

| 770円 ※10分間 | 1870円 |

各社ともに5分まで無料プランとかけ放題プランを提供しているため、それぞれで料金を比較しています。

まず特筆すべきは楽天モバイルの0円の部分です。楽天モバイルは「Rakuten Link」アプリを経由して通話することで0円で話し放題になります。

端末の電話番号も付与され、番号を入力してかけることもできるため、ほぼ通常の電話と同じように使うことが可能です。

またオンライン専用の3サービス(ahamo、povo、LINEMO)の中で唯一、基本プランに5分の通話無料が含まれているのがahamoです。

同じく5分プランをつけるとpovoやLINEMOのほうが割高になるため、ahamoのほうが安価に利用することが出来ます。

Y!MobileとUQ mobileは、1回の通話内で10分間までかけ放題のプランとなっており、特にオンライン専用の3サービスに比べると、かけ放題の有り無しで比較しても多少割高に見えます。

3大キャリア(Docomo、AU、Softbank)はいずれも似た料金体系になっているため大きな差はありませんが、3大キャリアの場合は家族割に加入すると家族への通話が無料になるなど割引が豊富です。

各種割引の利用有無

基本的な料金プランとデータ通信量、通話オプションについて説明しましたが、各社家族で加入すると割引するオプション等、様々な割引プランを提供しています。

| ブランド | 割引プラン | 割引額 |

|---|---|---|

| Docomo | 家族3回線以上契約 | -1100円 |

| ドコモ光に契約 | -1100円 | |

| dカード支払い割引 | -187円 | |

| 3GB以下の月割引 | -1650円 | |

| AU | 家族3回線以上契約 | -1100円 |

| auスマートバリューに契約 | -1100円 | |

| dカード支払い割引 | -110円 | |

| 3GB以下の月割引 | -1650円 | |

| Softbank | 家族2回線契約 | -660円 |

| 家族3回線以上契約 | -1210円 | |

| Softbank光と契約 | -1100円 | |

| 3GB以下の月割引 | -1650円 | |

| 楽天モバイル | 無し | 無し |

| ahamo | 無し | 無し |

| povo | 無し | 無し |

| LINEMO | 無し | 無し |

| 家族2回線以上契約 ※2回線目以降 | -1188円 | |

| 家族2回線以上契約 ※2回線目以降 自宅セット割 | -500円 -580~-780円 |

3大キャリアのサービス(Docomo、AU、Softbank)は家族割を提供しており、自社が提供する光回線などとセットで利用することで更に割引が可能です。

オンライン専用の3サービス(ahamo、povo、LINEMO)と楽天モバイルはそれぞれ割引プランはありません。その分基本料金を安くする設定になっており分かりやすい料金体系です。

Y!MobileとUQ mobileも家族割引が提供されていますが、2回線目以降が割引対象になるため注意しましょう。※1回線目は割引対象外

他にも3大キャリアでデータ通信量が3GB以下の場合は割引になる仕様もありますが、定常的に3GBを下回る場合は他サービスに乗り換えたほうがお得です。

テザリング対応の違い

各社ともにテザリングの対応有無は異なりますので、利用を検討している方はこちらもチェックしておきましょう。

※テザリングの説明はDocomoのページが非常に分かりやすいです。

| ブランド | テザリング特徴 |

|---|---|

| Docomo | 5Gギガホプレミアプラン内に含まれる 大手キャリアで唯一無制限で利用可能 |

| AU | 使い放題MAXプランに含まれる テザリング利用は合計30GBまで。以降通信制限がかかる |

| Softbank | メリハリ無制限プランに含まれる テザリング利用は合計30GBまで。以降通信制限がかかる |

| 楽天モバイル | Rakuten UN-LIMIT IVプランに含まれる テザリング利用は合計20GBまで。以降通信制限がかかる ※通常データ通信と合算して計算される 1GB以内であれば無料利用が可能 |

| ahamo | 本プランに含まれる テザリング利用は合計20GBまで。以降通信制限がかかる ※通常データ通信と合算して計算される |

| povo | 本プランに含まれる テザリング利用は合計20GBまで。以降通信制限がかかる ※通常データ通信と合算して計算される データ使い放題を利用することで330円で1日無制限利用可能 |

| LINEMO | 本プランに含まれる テザリング利用は合計20GBまで。以降通信制限がかかる ※通常データ通信と合算して計算される |

| 各契約プランに含まれる テザリング利用はプラン設定データ量まで。以降通信制限がかかる ※通常データ通信と合算して計算される | |

| 各契約プランに含まれる テザリング利用はプラン設定データ量まで。以降通信制限がかかる ※通常データ通信と合算して計算される |

契約内のデータ通信量と合算されて無料で利用可能、超えた場合は通信制限がかかる仕様が多いです。

テザリングを使い倒したい場合におすすめなのが、Docomoが提供している5Gギガホ / 5Gギガホプレミアのプランになるでしょう。唯一の速度制限無しのテザリング使い放題を提供しており、家庭内のWi-Fiを契約せずに自宅回線として利用することもできます。

一時的に仕事などで利用する場合は、povoが提供している「データ使い放題」の追加がおすすめです。契約時点から24時間以内はデータ通信量がカウントされないため、PCやスマホのテザリングを気にせず利用できます。

各社の対応スマホをチェック

手持ちのスマホのままサービスを切り替える場合は、流用して利用できるか事前にチェックしましょう。

SIMフリー機種ではない場合は、同じ通信網内の切り替えでもSIMロック解除後の利用や機種変更が必要になる場合があります。加えてMNPの申し込みが必要になります。

例)Docomoからahamoの切り替えなど

またオンライン専用サービスでは対応端末リストの公開も行っていますので、チェックしておくと安心です。

| ブランド | サービスページ |

|---|---|

| Docomo | NTTドコモ - 5Gサポート情報 |

| AU | au - 5Gサポート情報 |

| Softbank | SoftBank - 5Gサポート情報 |

| 楽天モバイル | ご利用製品の対応状況確認 |

| ahamo | 対応端末一覧 |

| povo | 対応端末一覧 |

| LINEMO | 対応端末一覧 |

| 動作確認端末一覧 |

格安SIM(MVNO)の対応状況

格安SIMを提供している事業者=MVNOは、Docomoなどの各ネットワークの通信回線を借りてサービスを提供しています。

そのため5G対応に関しても各ネットワークに基地局増加などの5Gネットワーク拡大次第となるため、各キャリアの対応状況に準ずる形となります。

MVMOへの展開に関しては、総務省からも競争観点からMVMO提供に触れていることから今後各社対応に合わせて提供されると考えられます。

5Gサービスについて、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「二種指定事業者」という。)各社においては、令和2年春に利用者への提供を開始する予定のところ、二種指定事業者とMVNOの公正競争確保の観点から、MVNOにおいても二種指定事業者と同時期に利用者への提供を開始できるようにすることが重要と考えられます。

総務省: MVNOに対する5Gサービスの提供に係る機能開放に関する要請

またMVNOサービスの中でLinksMateがいち早く月額税別500円で「5G回線オプション」の提供を開始しています。

Docomoの回線を利用しているため利用可能エリアはNTTドコモの対応状況に準ずる形となります。動作確認されている5G機種一覧もありますので、興味があればサイトを確認してみましょう。

楽天モバイルを利用したお得な利用方法を解説

各社の料金体系を紹介してきましたが、いずれも通話放題プランをつけると多少割高になってしまうのが、気になる点です。

そこで2台持ちによる楽天モバイルを使ったお得な組み合わせを紹介します。毎月1人1000円程度が節約できますので、非常にお得な仕組みです。

楽天モバイルは1回線目の契約に限り、1GB未満にデータ通信量を抑えると0円で利用できる驚異的なプランとなっています。

また電話アプリのRakuten Linkを使った通信はカウント対象外のため、実質電話だけの利用であれば無料で使える仕組みになっています。

そのためメインの契約はデータ契約のみにして、かけ放題プランに加入せずに、楽天モバイルを契約して通話のみ楽天モバイルのスマホから利用することで、毎月お得にかけ放題+データ通信が可能になります。

5G 徹底解説まとめ

ここまでの話をまとめます。まずは以下の通り、5Gスマホの購入は現時点では必須ではありません。

他の性能面や機能を重視して、スマホを選択することをオススメします。

- Docomo, au, Softbank, 楽天モバイルの4社は既に5Gネットワーク開始済み

- 5G利用には対応スマホ購入が必要、5G非対応スマホのほうがコスパが高い

- 現状、各社ともに限られたスポットでしか利用できない

- 5Gはまだ拡大中であり、4Gレベルの本格普及は2022年末

5G対応スマホを合わせて紹介していますが、5G対応しているかどうかで選ぶのではなく、発売されたスマホの5G対応以外の他機能や性能に魅力を感じたら購入するという考え方のほうがよいでしょう。

またAndroidでは5万円以下でもコスパ面で優れた機種が続々と登場しています。2021年冬時点では、以下2機種がおすすめです。

また5Gネットワークのキャリアに関しては、ahamoがおススメです。格安キャリアの中で唯一「国内通話5分無料」が付与されている点が大きいです。

5Gに限らず、4G利用においても非常にお得なプランになるため、5G利用有無にかかわらず、このタイミングでキャリア見直し検討してみてはいかがでしょうか。